信息超载时代,为什么要读报纸?

如今每天一睁开眼就有海量的、免费的信息扑面而来,信息供过于求。人的注意力才是稀缺资源。在这种情况下为什么还要付费买报纸呢?

如果你正在纠结这个问题不妨先做一个小测试,以下症状,你中了几条:

1.微信收藏了很多长文章,却很少阅读

2.拿起手机要做某件事,却被其他信息吸引最后忘记要做啥

3.学习累了想刷手机放松一会儿,刷完后感觉更累了

发现没有信息超载的时候,我们的大脑是没有能力处理这些信息的,而没有经过大脑处理的信息,并不能转化为知识,不能真正地滋养我们。这也是为什么,我们会有看了海量信息,却大脑空空的感觉。更可怕的是,如果习惯了浅层次的浏览,我们会失去深入思考的能力。

这个时候,就不是你在消费信息,而是信息在消费你、谋杀你的时间、占据你的内存、损害你的思考能力。此时屏幕前的你轻轻地碎掉了吗?

别碎!能治!

改变接收信息的渠道

把手机换成报纸就好了嘛

如果你是中学生

直接订阅《中国中学生报》

没毛病!

别走!不是广告!

毕竟

“信息买手”“学习私教”“生涯导师”

这三重身份是事实

不是夸大其词

越是信息超载,就越需要“信息买手”

《中国中学生报》就是专属于中学生的“信息买手”:一方面做减法,为读者筛选出优质的、有价值的阅读内容;一方面做加法,携手学界和业界的各路专家,为读者提供更有广度和深度的知识,最大程度地避免“知识偏食”,打破“信息茧房”。

作为“信息买手”,《中国中学生报》做加减法的依据是什么呢?是自己的喜好吗?不是,随地大小爹不是这张报纸的风格!是读者的喜好吗?不全是,比起投其所好,我们更希望投其所需。

中学生的“刚需”是什么?如果按急迫、重要两个维度来划分需求,在中高考中有竞争力、身心健康、消除“无意义感”,这三个需求无疑处在急迫而重要的第一象限中——这也是为什么《中国中学生报》坚持要做好中学生的“学习私教”和“生涯导师”。

基于上述考虑《中国中学生报》在内容上聚焦以下三个重点内容

时政素养:透过新闻看世界,解读时事关键词,培养科学思维、宽广胸怀、远大志向,助力读者在升学考试和人生大考中取得好成绩。

青春期生命教育:围绕自然生命、社会生命和精神生命展开,助力读者健康成长,积极生活,拓展生命的长度、宽度和高度。

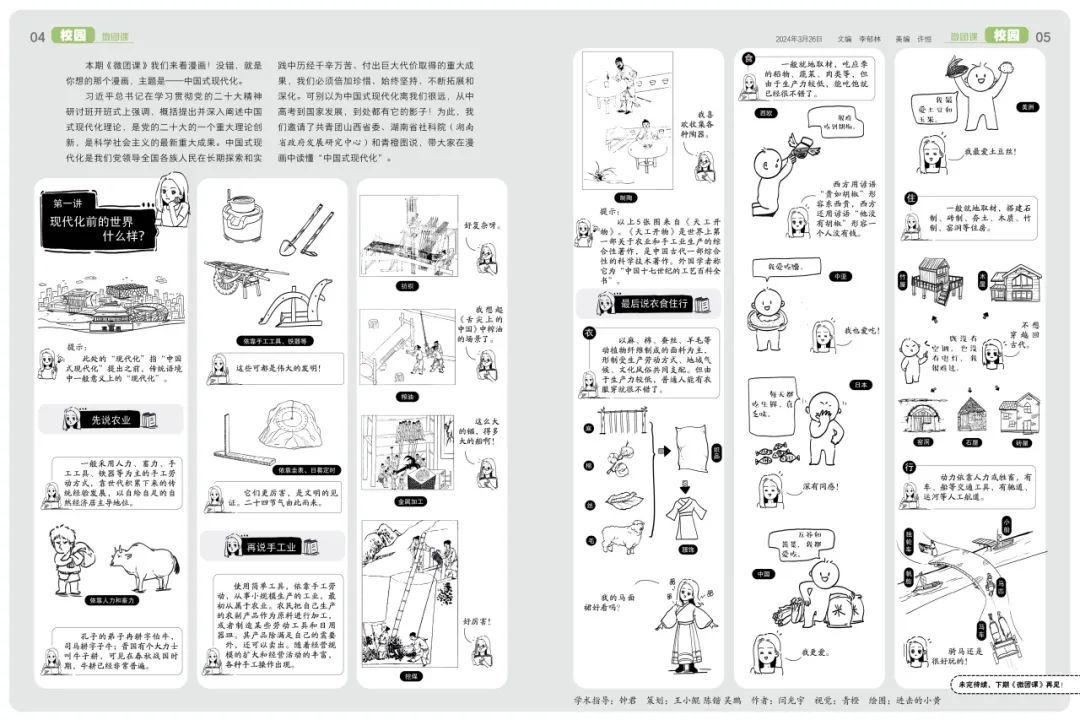

跨学科阅读:顺应“大语文”形势,以中华优秀传统文化和新时代伟大成就为切入点,将历史、地理、科学等全科知识融入文本,以提升读者的阅读力、思辨力、写作力。

透过版面,大家不难发现《中国中学生报》的作者,几乎全员大咖——大学教授、行业“大牛”、新锐作家、心理咨询师、一号难求的三甲医院医生……

订阅一年的《中国中学生报》,就相当于购买了这个“超级智囊团”的全年服务!除了有用、有趣、有品的内容《中国中学生报》,还给学生和学校提供丰富的实践和展示机会——“致2035年的自己”和“给祖国寄张明信片”主题征集活动~带领学生编辑团队策划、执行、出版专属于中学生的《报中报》~

《中国中学生报》

为青春留一份底稿!