“每饭不忘”“你应立即奔上抗日的战场”| 抗战文物故事②

第一个故事:

地道战英雄张森林就义辞

“唤起民众报国仇”

我们先从一个会写诗的地道战英雄说起。

在河北平原上,有个叫张森林的人。当日军占领他的家乡后,张森林和乡亲们没有束手就擒,而是想出了聪明的办法——挖地道!

最初张森林在自家的红薯窖内挖了一个深洞,在洞里放了一个小木桌,一盏小油灯,经常在洞里召开会议,研究对敌策略。这就是冉庄地道的雏形,此后,在张森林的带领下,冉庄的干部群众挖了很多这样的洞,为后来形成的地道网奠定了基础。

在那些艰苦的日子里,张森林用粗糙的毛笔在破旧的纸上写下诗句,记录着抗战的点点滴滴。

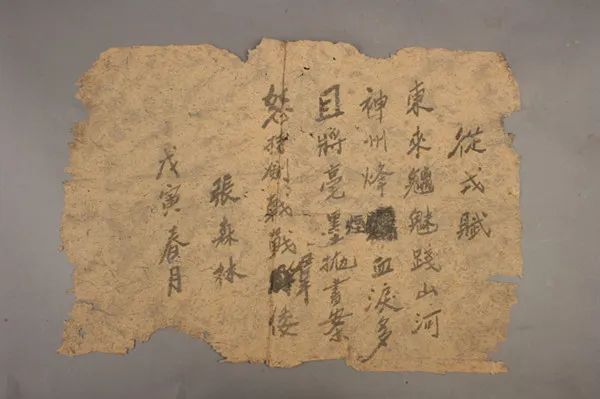

1938年,担任清苑县冉庄抗日政权秘书的张森林,目睹了日军侵入华北国土,杀害我骨肉同胞的情形,悲愤地写下了一首《从戎赋》——

《从戎赋》

东来魑魅践山河,神州烽烟血泪多。

且将毫墨抛书案,怒持剑戟战群倭。

1943年秋,张森林任清苑县抗日武装大队政委,在一次秘密会议中因汉奸告密被敌人包围,他果断掩护同志脱险,最终弹药用尽被捕。

在狱中日伪军对他软硬兼施,逼他投降。酷刑之下,限期让他写下降书,但张森林大义凛然,宁死不屈。1943年农历三月初八,张森林被活埋在段庄村郊,慨然就义。

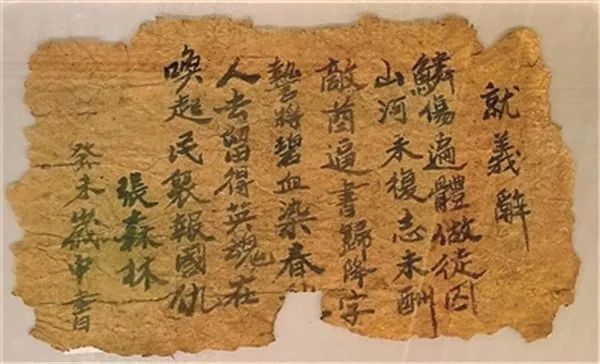

张森林牺牲后,尸体由高老白、高年、高志等村民连夜从段庄偷运回村,用清水洗净周身的血痕,从他的内衣袋中发现了这封《就义辞》——

鳞伤遍体做徒囚,山河未复志未酬。

敌酋逼书归降字,誓将碧血染春秋。

人去留得英魂在,唤起民众报国仇。

这些诗慷慨激昂,字字铿锵有力,体现了张森林以及无数共产党人被捕后绝不投降日军的坚定信念,誓用自己的牺牲激励民众更加坚决地抗击日军,充满了崇高的民族气节和豪迈的英雄气概。

(刘守华 中国人民抗日战争纪念馆)

第二个故事:

语义双关铭记国恨的饭盒

“每饭不忘”

在中国人民抗日战争纪念馆的展柜里,静静陈列着一个看似普通的白瓷饭盒。

这个饭盒的主人是中国社会科学院近代史研究员李瑚。1931年“九一八”事变后,日本关东军占领了中国东北三省,当时还是小学生的李瑚就开始用这个特殊的饭盒上学。

这个饭盒分为三层,每一层都用隶书体刻写着同样的四个字:“每饭不忘”。

为什么要在饭盒上刻这四个字呢?

原来,“每饭不忘”这四个字大有学问!表面上看,可以将其理解为“每顿饭都不忘记珍惜粮食”。但实际上,它的真正含义是“每饭不忘国恨,每饭不忘国耻”。

“九一八”事变让千万人一夜之间成了亡国奴,这对全国人民,特别是东北受难同胞的刺激太深了。“铭耻不忘”成为大家共同的心声。但在日军的严密控制下,人们需要用这种巧妙的方式来表达爱国之心。

李瑚的父亲用这种聪明的方式,既表达了对侵略者的愤恨,又比较隐秘,不容易被发现,让全家人每天吃饭时都能想起:我们的国家正在遭受屈辱,我们绝不能忘记这段痛苦的历史。

时光飞逝,这个小饭盒陪伴李瑚走过了几十年的风雨历程。1997年7月,已经年过花甲的李瑚先生经过深思熟虑后致信中国人民抗日战争纪念馆,决定将这个珍藏了几十年的饭盒捐赠给纪念馆。

他说:“这个饭盒比我小不了几岁,六十多年了,多少战乱、动乱、搬家、迁移,我始终把这个饭盒当成自己收藏的珍品,只是越到晚年越感到独家收藏起不到它应起的铭记国耻的教育作用。这饭盒最好的归宿应该是抗战纪念馆。”

(王家淼 中国人民抗日战争纪念馆)

第三个故事:

王孝慈给弟弟的家信

“你应立即奔上抗日的战场”

最后一个故事,是关于一封特殊的家书。

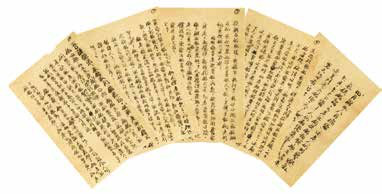

这是1938年10月26日,晋中特委组织部部长王孝慈写给五弟向宗圣的信。这封信长16厘米,宽25厘米,共5页纸,用毛笔工整书写。

王孝慈的人生经历很不平凡。他1905年出生于陕西渭南,1925年在西安上中学时就积极参加了反帝反军阀的斗争。1927年加入中国共产党后,他长期从事地下工作。从1930年到1937年,他在北方从事地下工作时三次被国民党逮捕入狱,总共坐了六年牢,遭受过严刑拷打,但始终坚贞不屈,保持了一个共产党员的革命气节。

1937年9月,当王孝慈终于从监狱出来回到老家时,等待他的是巨大的家庭变故——家里的母亲、妻子、小女儿都已经去世了,只剩下年迈的父亲带着三个年幼的孙子艰难度日。

面对如此沉重的打击,王孝慈内心痛苦万分。但是国难当头,民族危亡,他毅然选择了大义。10月初,组织安排他回到太原,担任晋中特委组织部部长,率领阳泉矿工抗日游击队开展武装斗争。

就在这时,王孝慈想到了他的弟弟向宗圣,于是在1938年10月26日提笔给弟弟写下了这封充满深情的家书。

在王孝慈的影响下,他的儿子、弟弟都相继投入了抗日洪流。在这封信的末尾附言内容中还提到,王孝慈的五弟向宗圣参加抗日时,在兰村战斗中负伤而后牺牲了。

2009年7月11日,王孝慈的女儿向里南、女婿勒贝民将这封珍贵的家书捐赠给了中国人民抗日战争纪念馆,让这份家国情怀得以永远传承下去。

(李文华 中国人民抗日战争纪念馆)

这三个故事跨越了不同的地域,却有着共同的主题——在民族危亡的关键时刻,每个中国人都义无反顾地选择了抗争。

历史的接力棒已经传到我们手中,队员们,让我们铭记历史,以先辈为榜样,用自己的方式为实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献力量!